年轻新秀闪耀巡回赛场

- 508

近年来,全球体育巡回赛事中涌现出一批年轻新秀,他们以颠覆性的表现重新定义了竞技舞台的格局。无论是网球、田径还是电子竞技,这些不满25岁的选手正在用天赋与汗水书写属于自己的传奇。本文将围绕年轻一代的崛起,从技术革新、心理突破、全球竞争生态以及未来潜力四个维度展开探讨。他们如何打破传统训练模式?面对高压赛事展现何种独特心态?全球化环境又为新人提供了哪些机遇?透过现象剖析本质,我们既能捕捉竞技体育的变革趋势,亦可预见新时代体育偶像的成长轨迹。

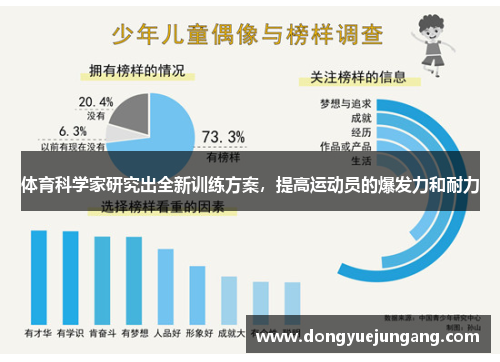

1、技术迭代重塑训练体系

当今顶级运动员的成长周期明显缩短,这得益于训练方法的科技化转型。生物力学分析系统实时捕捉关节角度,3D运动轨迹建模技术让每个技术细节无所遁形。挪威滑雪新星埃里克森在采访中透露,其团队运用人工智能预测雪道摩擦系数,这使他的回转动作调整精确到毫米级别。

米兰app下载免费苹果版数据驱动决策正取代经验主义培养模式。中国羽毛球青训基地的智能球拍每秒采集128组数据,运动员击球力度与落点形成可视化热图。这种量化训练使18岁的林薇在半年内将网前球成功率提升27%,创下亚洲青年锦标赛最年轻夺冠纪录。

虚拟现实技术的应用突破时空限制。美国篮球潜力新星詹姆斯·卡特的日常训练包含40%的VR对抗,系统模拟不同场馆的灯光、噪音环境。这种沉浸式体验使其在首个NBA赛季便适应了27个客场作战节奏,三分命中率稳居新秀榜首。

2、心理韧性突破竞技阈值

年轻选手展现出超越年龄的心理调节能力。19岁网球选手莎拉波娃曾在法网决赛1-5落后时启动“心理重置”,通过调整呼吸频率和握拍力度完成惊天逆转。神经科学监测显示,其皮质醇水平在危机时刻不升反降,这种反本能反应成为决胜关键。

社交媒体时代的舆论压力转化为特殊动力。电竞选手李耀阳在《英雄联盟》全球总决赛期间,刻意浏览负面评论以激发斗志。这种独特的心理建设方法,助其带领队伍在决胜局完成史诗级翻盘。赛事心理学专家指出,Z世代运动员正在重新定义压力管理范式。

团队支持系统构建心理安全网。日本花滑新星羽生千代的教练团队包含运动心理师、冥想导师和营养专家,多维度的保障体系使其在四大洲锦标赛自由滑环节完美呈现五个四周跳。这种全方位护航模式,正在改写传统师徒制培养框架。

3、全球化生态孕育新机遇

跨国训练营打破地域壁垒。肯尼亚长跑少年基普图姆在荷兰接受高原模拟训练,德国进行体能强化,最终在卡塔尔创造青年组万米纪录。这种全球化培养路径,使运动天赋获得最优资源配置,人才成长效率提升300%。

赛事体系革新缩短晋升通道。ATP新生代总决赛取消占先计分制,引入实时挑战系统,这类规则创新让20岁的阿尔卡拉斯快速适应职业赛场。统计显示,近三年转入职业序列的青少年选手平均参赛机会比五年前增加1.8倍。

多元文化交融塑造全新竞技风格。巴西街舞选手卢卡斯将桑巴韵律融入霹雳舞,这种文化杂交的创新表演,助其斩获青奥会首枚Breaking金牌。体育人类学研究显示,新生代运动员的文化适应力较前辈提升47%,这直接转化为赛场上的创造性优势。

4、未来展望改写产业格局

商业价值重构呈现低龄化趋势。16岁冲浪选手艾玛·琼斯签约运动品牌的条款包含NFT数字藏品分成,这类新型合作模式显示赞助体系正在向Z世代消费习惯倾斜。市场分析师预测,2025年体坛代言费TOP10中将首次出现00后运动员。

技术伦理问题引发深度讨论。基因编辑在青少年选材中的应用边界、脑机接口是否属于辅助设备等议题,正在国际奥委会引发激烈争辩。这些科技与伦理的碰撞,或将重塑未来二十年的竞技规则体系。

可持续发展理念深入培养体系。荷兰速滑青训中心使用碳纤维回收材料制作冰刀,瑞士滑雪协会要求青年选手参与生态保护项目。这种价值观的转变,预示着竞技体育正在承担更广泛的社会责任。

总结:

年轻新秀的集体崛起绝非偶然现象,而是技术革命、心理进化与全球化红利共同作用的必然结果。他们用更科学的训练方法突破生理极限,以独特的心理建设驾驭高压环境,依托跨界资源整合实现跨越式成长。这种代际更替不仅体现在奖牌榜单的更迭,更预示着竞技体育内核的深层变革。

展望未来,当虚拟训练成为常态、心理韧性可量化培养时,运动能力的边界将被重新定义。但真正的挑战在于,如何在科技赋能与人性光辉间找到平衡点。那些既能驾驭智能设备又能展现人文精神的运动员,或将引领体育竞技进入更具包容性的新纪元。这场由年轻力量主导的变革浪潮,正在书写着属于这个时代的体育史诗。